Canto italiano. Quellen zur Gesangskunst 1600–1850. (Herausgegeben von Daniel Brandenburg, Handbuch des Gesangs 3, Laaber Verlag)

Das Handbuch widmet sich der italienischen Gesangskunst der Zeit zwischen 1600 bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, die in weiten Teilen Europas als vorbildhaft und stilbildend rezipiert wurde. Ihre technischen Prinzipien, ästhetische Maximen des Stimmklangs und des Ausdrucks, ihre vokalen Gestaltungskonventionen und aufführungspraktischen Parameter wurden in Vorworten zu Notendrucken, in Traktaten und Lehrschriften erörtert. Der Band, der sich an eine breite Zielgruppe aus Wissenschaft, musikalischer Praxis und Gesangspädagogik richtet, bietet eine repräsentative, kommentierte Auswahl dieser Quellen, die als historische Zeugnisse für das Phänomen des »Canto italiano« wertvolle Einblicke in eine längst verklungene und doch bis heute faszinierenden Gesangskultur vermitteln.

Die Mitverantwortung des Sängers an der Weiterentwicklung der schriftlich niedergelegten Komponistenidee wird in den Abhandlungen als zentraler Bestandteil der italienischen Gesangspraxis beschrieben. In seiner Ausbildung sollte in ihm die Fähigkeit entwickelt werden, durch stilvolle, spontane dem Ausdruck der Vorlage verpflichtete Veränderungen den sängerischen Vortrag einmalig und unwiederholbar zu machen. Dazu galt es für ihn, wie die Schriftquellen zeigen, sich ein großes Repertoire an vokalen Stilmitteln und Techniken anzueignen, von der »Messa di voce« über Auszierungen der Vokallinie bis hin zu Eingriffen in den Rhythmus, das Tempo und die Anwendung besonderer Stimmfarben. Obwohl die Abhandlungen alle diese Phänomene nur beschreiben und nicht akustisch vermitteln können, liefern sie wertvolle Hinweise, um Gesangskompositionen – von Giulio Caccini bis Giuseppe Verdi – aus der historischen Perspektive heraus besser zu verstehen. Handbuch des Gesangs – Laaber Verlag

Die Operisti als kulturelles Netzwerk. Der Briefwechsel von Franz und Marianne Pirker. (Gefördert vom österreichischen FWF, 2015-2021)

Die italienische Oper war im 18. Jahrhundert in ganz Europa präsent und ein kulturelles Medium, das Höfe, Herrschafts- und Handelszentren von Neapel über Rom, Bologna, Venedig, Mailand, Wien, Hamburg, Kopenhagen, London, Berlin bis nach St. Petersburg miteinander verband. Ihre Erforschung als europäisches Phänomen orientierte sich bisher vor allem an Komponisten, Partituren und Orten, weniger an dem künstlerischen Personal. Nachdem nun jüngere Untersuchungen, etwa zur Rolle der Sänger im Produktionsprozess, gezeigt haben, dass die Werkhaftigkeit der italienischen Opern viel stärker als bis dato angenommen von dem Moment der jeweiligen Aufführung geprägt war, mithin also von Darbietung zu Darbietung einem stetigen Veränderungsprozess unterlag, erweist sich eine solche Perspektive als unzureichend. Sänger, Tänzer, Musiker, Librettisten und Kapellmeister (nicht unbedingt der Komponist selbst) ließen ein Opernwerk durch eigenes schöpferisches Wirken jeden Abend neu erstehen und passten es in einem stetigen Wandlungsprozess immer wieder an die Bedingungen der jeweiligen Aufführung an. Ferner trugen die Opernkünstler als lokal nicht gebundene Kooperativen (Wanderensembles), aber auch als Einzelpersonen in wechselnden Engagements wesentlich dazu bei, dass das Produkt Oper überall gespielt werden konnte – auf der Basis eines gut funktionierenden Netzwerks und Kommunikationssystems, das sich als wesentliche Voraussetzung für das erfolgreiche Wirken der „operisti“, der an Genese, Produktion und Verbreitung von Opern beteiligten Personen, erweist.

Das Projekt hat deshalb den italienischen Opernbetrieb unter dem Aspekt der Künstler, ihrer jeweiligen Lebens- und Berufsbedingungen, ihres sozialen Umfeldes und ihrer Integration in gesellschaftliche Strukturen sowie ihrer Karrierestrategien zwischen Mobilität und Sesshaftigkeit untersucht. Ausgangspunkt war ein für den italienischen Opernbetrieb singulärer Quellenkomplex, nämlich die um die Mitte des 18. Jahrhunderts und im Umfeld der Opernunternehmung Pietro Mingottis entstandene Korrespondenz des Musikerpaares Franz und Marianne Pirker. Mit dem Projekt, an dem Mirijam Beier als wissenschaftliche Mitarbeiterin mitgewirkt hat, wurde eine umfassende Aufarbeitung dieses bislang wenig rezipierten Briefwechsels auf der Basis einer kritischen, kommentierten Edition und einer kontextualisierenden Publikation vorgelegt. Diese ist 2021 im Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Buchform (print) und als E-book (open access) erschienen. Zur Verlagsseite geht es hier.

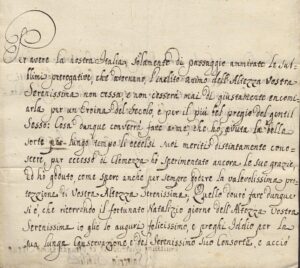

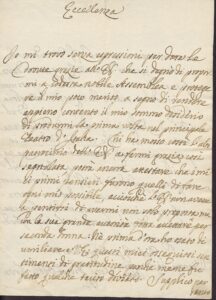

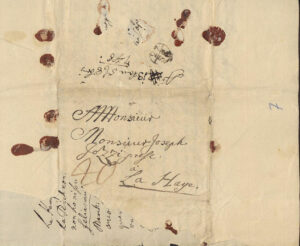

Aus dem Pirker-Briefwechsel (Copyright Hauptstaatsarchiv Stuttgart)